Sie befinden sich hier:

Die Montessori-Schule Günzburg wurde 1994 von engagierten Eltern gegründet und bietet seitdem eine alternative Lernmöglichkeit zu den Regelschulen im schwäbischen Raum. Die Schule ist staatlich genehmigt und führt inzwischen bis zur 10. Jahrgangsstufe. In der M10 können unsere Schülerinnen und Schüler den Mittleren Bildungsabschluss erwerben.

Wir richten uns nach den Rahmenplänen des bayerischen Kultusministeriums und erfüllen alle schulrechtlichen Vorgaben. Was uns unterscheidet, sind die Wege zum Lernziel: Wir setzen auf individuelle Förderung und selbstständiges Arbeiten statt auf starre Vorgaben.

Unser Ziel ist es, Kinder und Jugendliche so zu begleiten, dass sie in einer sich wandelnden Gesellschaft eigenverantwortlich, selbstbewusst und erfolgreich ihren Weg gehen können.

Die Montessori-Pädagogik sieht jedes Kind als aktiven Gestalter seiner Entwicklung. Unsere Schule unterstützt diesen Weg und legt besonderen Wert auf soziale und kulturelle Kompetenzen. Wir möchten Kinder zu verantwortungsbewussten, kreativen und mutigen Weltbürgern erziehen.

Aktuell lernen rund 200 Schülerinnen und Schüler an unserer Schule nach diesem Konzept.

„Wir tun nicht, was wir wollen,

sondern wir wollen, was wir tun.“

Maria Montessori

In unserer Montessori-Schule begleiten wir die Kinder und Jugendlichen von der Grundstufe über die Mittelstufe bis hin zur Oberstufe. Jede Jahrgangsstufe ist auf die jeweiligen Bedürfnisse und Entwicklungsphasen der Schülerinnen und Schüler abgestimmt. So ermöglichen wir individuelles Lernen, altersgerechte Förderung und ein harmonisches Miteinander – vom ersten Schultag bis zum erfolgreichen Abschluss.

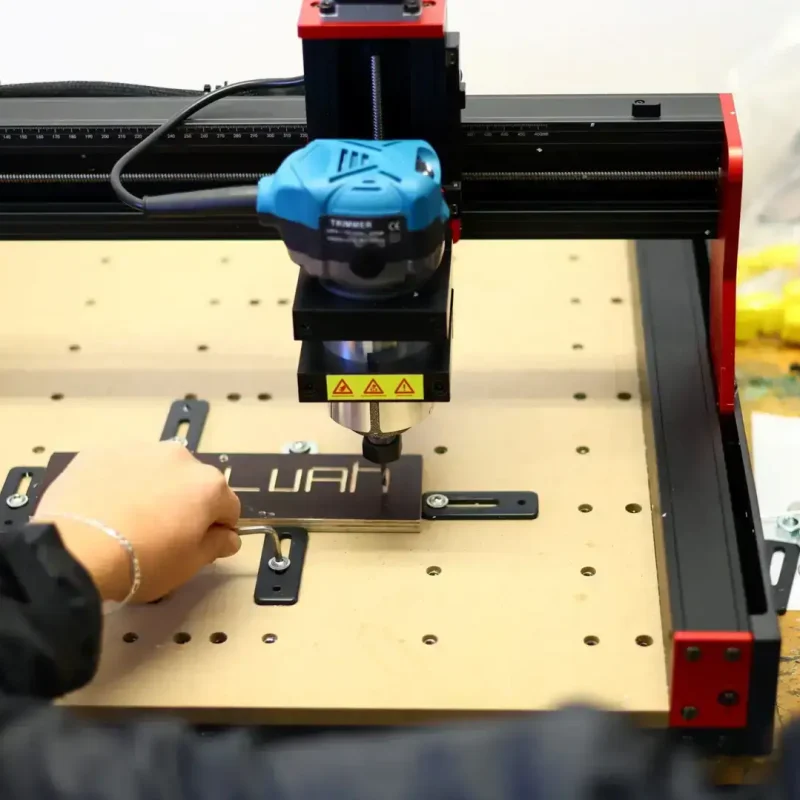

„Hilf mir, es selbst zu tun!“ – dieses Leitmotiv prägt die gesamte Montessoripädagogik. Kinder lernen am nachhaltigsten, wenn sie Dinge eigenständig entdecken und mit ihren Händen begreifen dürfen. Die moderne Hirnforschung und konstruktivistische Lerntheorien bestätigen: Wissen wird am besten verinnerlicht, wenn es durch eigenes Handeln erworben wird.

In unserer Schule erschließen sich die Kinder Themen und Inhalte selbstständig mit Hilfe der vielfältigen Montessori-Materialien. Die Freiarbeit gibt ihnen Raum, aktiv zu lernen, eigene Erfahrungen zu sammeln und das Gelernte zu überprüfen. So wird nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung und Unabhängigkeit gestärkt.

selbstbestimmt lernen

entspricht neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen

langanhaltender Wissenserwerb

binnendifferenzierte Lernsituationen

Selbstkontrolle üben

tätig sein

tun dürfen

ästhetisches, hochwertiges Entwicklungsmaterial

Themen selbst aktiv erarbeiten

individuell lernen

Grundvoraussetzung für erfolgreiches Lernen

Kopf, Herz und Hand

Eigenständigkeit gewinnen

intrinsisch motiviertes Lernen

täglich

Die Freiarbeit – Freie Wahl der Arbeit

Freiarbeit ist ein zentrales Element der Montessori-Pädagogik. Die Schülerinnen und Schüler wählen selbstständig – oder bei Bedarf gemeinsam mit den Lehrkräften – ihren Lerngegenstand aus dem bereitgestellten Montessori-Material. Sie bestimmen ihren Arbeitsrhythmus, die Dauer und entscheiden, ob sie alleine, zu zweit oder in Gruppen arbeiten möchten.

Durch diese Freiheit wird nicht nur individuelles Lernen ermöglicht, sondern auch das soziale Miteinander gestärkt. Jedes Kind kann sich intensiv mit den Themen beschäftigen, die es gerade besonders interessieren oder für seine Entwicklung wichtig sind. Dennoch gibt es klare Regeln, Pflichten und Aufgaben – die Freiarbeit bedeutet nicht, dass die Kinder sich selbst überlassen sind. Die Lehrkräfte begleiten und unterstützen den Lernprozess aktiv.

Altersmischung – Gemeinsam voneinander lernen

Ein zentrales Merkmal der Montessori-Pädagogik ist die Altersmischung. Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Jahrgangsstufen lernen und leben gemeinsam in einer Gruppe – ähnlich wie in einer Familie. So erleben sie sich immer wieder in verschiedenen Rollen: Mal geben sie ihr Wissen weiter, mal nehmen sie Anregungen von anderen auf.

Die Altersmischung stärkt das soziale Miteinander und baut Leistungsdruck sowie Konkurrenzverhalten ab. Unterschiedliche Begabungen werden als selbstverständlich angesehen und jedes Kind kann sich mit seinen eigenen Stärken einbringen.

Inklusion ist ein zentrales Anliegen unserer Montessorischule. Hier lernen Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Stärken, Schwächen und Entwicklungstempi gemeinsam – unabhängig von Alter, Begabung oder Temperament. In unseren Lerngruppen ist Vielfalt selbstverständlich und jeder wird in seiner Einzigartigkeit angenommen.

Wir verzichten bewusst auf eine Auswahl nach Leistungsstand oder Begabung. So können alle Kinder und Jugendlichen unbeschwert miteinander lernen und ihre Persönlichkeit entwickeln, ohne das Gefühl von Ausgrenzung oder Selektion zu erleben. Inklusion bedeutet bei uns auch, Verständnis, Respekt und Hilfsbereitschaft im Alltag zu fördern – für Kinder mit und ohne Behinderung.

Bevor wir ein Kind mit besonderem Förderbedarf aufnehmen, prüfen wir sorgfältig, ob wir die passende Lernumgebung und Unterstützung bieten können. Hierzu wird vorab gemeinsam mit Fachleuten der individuelle Förderbedarf festgestellt, damit jedes Kind optimal gefördert werden kann.

„Der Weg, auf dem die Schwachen sich stärken, ist der Gleiche

wie der, auf dem sich die Starken vervollkommnen.“

Marria Montessori

An unserer Schule verstehen wir Leistungsdokumentation als einen ganzheitlichen Prozess. Wir begleiten die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen durch kontinuierliche Beobachtung, individuelle Rückmeldungen und regelmäßige Gespräche. So machen wir Lernfortschritte sichtbar und unterstützen jedes Kind dabei, die eigenen Stärken zu entdecken und weiterzuentwickeln.

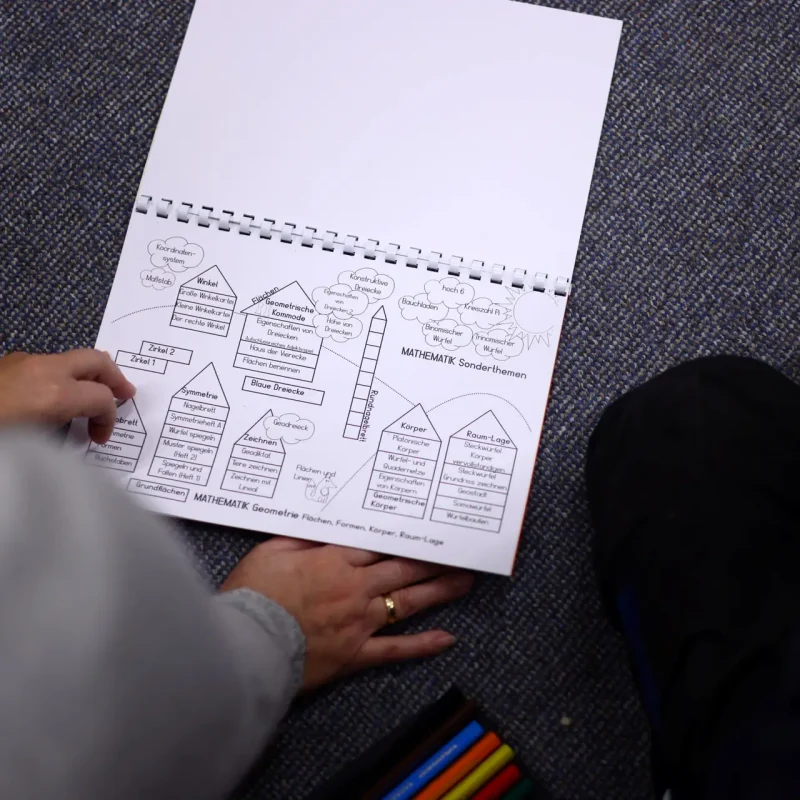

Jedes Kind führt einen Wochenplan oder Dokuordner. Dort hält es fest, was es sich für die Woche vornimmt, und dokumentiert täglich, welche Aufgaben es erledigt hat. Regelmäßig reflektiert es seine eigene Arbeit und schätzt die eigene Leistung ein. Aufgaben, die nicht bearbeitet wurden, werden einfach auf die nächste Woche übertragen.

Mit zunehmendem Alter lernen die Schülerinnen und Schüler, ihr Lernen langfristig zu planen. In höheren Klassen wird die Wochenplanung durch eine übergeordnete Semesterplanung ergänzt. So behalten sie auch bei größeren Projekten den Überblick.

Jedes Lehrerteam dokumentiert täglich die mit einzelnen Kindern eingeführten und bearbeiteten Materialien und Themen.

Zum Halbjahr finden bei uns Halbjahresgespräche statt. Hierzu treffen sich Schüler- Eltern- Lehrer zu einem gemeinsamen Gespräch.

Zur Vorbereitung füllen sowohl Schüler als auch Eltern einen Fragebogen aus, der als Grundlage für das Gespräch dient. Die Lehrkräfte halten Beobachtungen zum Sozial-, Arbeits- und Lernverhalten sowie zum Lernstand in Mathematik und Sprache fest. Die wichtigsten Ergebnisse werden dokumentiert und gehen anschließend mit nach Hause.

Während des Gesprächs haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, den Eltern eine selbst erarbeitete Aufgabe, ein Material oder ein Projekt zu zeigen und zu erklären.

Zum Schuljahresende erhält jeder Schüler das fortlaufende IZEL (Information zu Entwicklung und Lernstand). Dieses Dokument hält über mehrere Jahre hinweg die individuelle Entwicklung und den Wissensstand in Bereichen wie Sozial- und Arbeitsverhalten, Mathematik und Sprache detailliert fest. Auch Referate, Projekte, Fachunterricht und AGs werden darin dokumentiert.

Die Schülerinnen und Schüler schätzen sich im Vorfeld selbst ein. Diese Einschätzung wird gemeinsam mit der Beobachtung der Lehrkraft besprochen und abgeglichen.

Am Ende der Grundschule gestalten alle Viertklässler ihre „Kleine Große Arbeit“. Jedes Kind wählt ein eigenes Thema, das es über mehrere Wochen oder das ganze Schuljahr hinweg erforscht, dokumentiert und kreativ umsetzt. Die Ergebnisse werden am Schuljahresende zunächst der Klasse und anschließend im großen Musiksaal vor Publikum in einer 10- bis 15-minütigen Präsentation vorgestellt.

Die „Große Arbeit“ ist ein besonderer Höhepunkt in der Schullaufbahn unserer Achtklässler. Jedes Kind wählt ein Thema, das es eigenständig und mit Unterstützung eines Mentors bearbeitet. Die Ergebnisse werden vor Publikum und einer Jury aus Wirtschaft, Universität und Schule präsentiert.

Die Arbeit umfasst meist einen praktischen und einen theoretischen Teil. Für die erfolgreiche Durchführung und Präsentation erhalten die Schüler*innen ein Zertifikat.